출산율 0.72명→0.75명…여전히 OECD 평균 '반토막'

추석 명절을 앞둔 12일 오전 서울 동대문구 린 여성병원에서 의료진이 신생아들을 보살피고 있다. 2024.9.12 [공동취재]

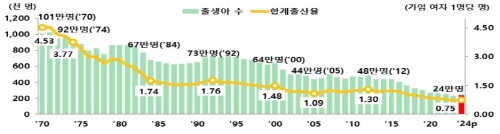

지난해 출생아 수가 23만8천여명으로 1년 새 8천명가량 늘었다.

출생아 수가 증가한 것은 2015년 이후로 9년 만이다.

0.7명대까지 추락한 합계출산율도 소폭 반등했다. 세계에서 유일하게 1.0명을 밑도는 우리나라의 출산율이 더는 떨어지기 어려운 수준까지 주저앉으면서 바닥을 친 모양새다.

[출처: 통계청]

26일 통계청의 '2024년 인구동향조사 출생·사망통계'에 따르면, 지난해 출생아 수는 23만8천300명으로 전년보다 8천300명(3.6%) 증가했다.

연간 출생아는 2015년 43만8천420명에서 2016년 40만6천243명으로 3만2천여명 줄어든 것을 시작으로 8년 연속 급감했다. 2017년 35만7천771명으로 30만명대로 떨어졌고, 2020년부터는 20만명대를 유지했다.

월별로는 출생아가 2만명 부근에서 맴도는 흐름이다.

출생아가 늘면서 '합계출산율'도 지난해 0.75명으로, 전년보다 0.03명 올랐다.

합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수로, 인구 흐름의 기준점 역할을 한다.

우리나라 합계출산율은 2015년(1.24명)을 정점으로 2023년 0.72명까지 8년 연속으로 추락했다.

2030년 정책목표인 '합계출산율 1.0명' 달성을 기대할 정도로 유의미한 반등으로 보기는 어렵지만, 최소한 0.6명대로 더 추락하는 상황은 피한 셈이다.

합계출산율이 반등에 성공하기는 했지만 국제적 기준에서는 턱없이 낮은 수준이다.

경제협력개발기구(OECD) 회원국의 합계출산율은 2022년 기준 1.51명으로, 우리나라의 갑절에 달한다.

출산율 1.0명을 밑도는 국가는 우리나라가 유일하다. 역시나 심각한 저출산을 겪고 있는 일본의 합계출산율은 2022년 기준 1.26명이다.

출생아 반등에는 정책효과나 인식변화보다는 인구구조 및 혼인 변동성이 주효하게 작용한 것으로 보인다.

기본적으로는 매년 70만명대로 '반짝' 급증했던 1990년대 초반(1991~1995년) 출생아들이 결혼·출산기에 접어든 결과라는 것이다.

현재 30대 초반을 구성하는 1990년대 초반생은 2차 베이비붐 세대의 자녀, 이른바 '2차 에코붐 세대'로 불린다.

출생아수가 1996년을 기점으로 다시 60만명대로 꺾이면서 가파른 감소세를 이어간 것으로 고려하면 인구구조 효과는 단기에 그칠 가능성이 크다.

코로나19에 따른 사회적 거리두기 탓에 미뤄졌던 결혼 수요들이 엔데믹(풍토병으로 굳어진 감염병)과 맞물려 뒤늦게 몰린 점도 작용했다.

<연합뉴스>