도쿄에서 차를 몰아 남쪽으로 내려갔다. 1시간도 되기 전에 일본 최초의 사무라이 막부(1185-1333)가 있었던 가마쿠라에 도착했다. 가나가와현 남동부, 인구 17만 명의 아담한 도시다. 계절 꽃들로 가득한 정원이며 둘레 산들은 생의 기운으로 출렁거렸다. 겨울을 이겨내고 신에게 받아낸 축제의 마당이었다. 가마쿠라의 명소 코마치 거리에서 우동을 한 그릇을 비웠다. 곁들인 맥주의 알싸한 취기는 이내 사라져 나의 의식은 점점 또렷해지고 있었다.

가마쿠라는 온화한 기후와 역사 때문에 은퇴한 일본 부자들이 모이는 곳이다. 정지된 개발의 역사가 이 도시를 지금의 숨겨진 보물로 만들었다. 역사와 풍광이 적절히 간직된 이유로 드라마의 단골 촬영지다. 만화 '슬램덩크' 의 배경지, 영화 '감각의 제국'에 나오는 그 철길 건널목을 따라 바닷가 마을을 느긋하게 달리는 전차(에노덴)를 보내고도 다시 한참을 걸어 고토쿠인 본당 앞에 섰다.

고토구인(高德院) 경내는 경건한 기운이 가득했다. 일본 정토종의 대표 사원이다. 밀교의 승려들이 가마쿠라 다이이산에 하세대불을 세우고 만든 절이다. 나중에 겐조지(建長寺)의 부속건물이 되었다. 가마쿠라 대불(鎌倉大佛. 아미타여래 본존. 높이 13미터 무게 121톤)이 조용히 세상을 포용하고 있었다.

이 대불은 송나라풍의 불상이다. 평면 안면이 넓고 인중이 길다. 육계를 모두 떠안고 있는 구부정한 자세가 독특하다. 몸에 비해 큰 머리 부분 때문에 '대불' 이라는 칭호가 붙었다. 일본 고대의 도읍지 나라의 도다이지(동대사) 대불, 다카오카의 즈이류지 대불과 함께 3대 보살상으로 꼽는다. 나무로 제작되었으니 오랜 세월 속에서 불전의 파괴를 피해가기는 어려웠다. 13세기 청동으로 다시 제작된 것이 지금의 불상이다.

일본 정토종은 대륙에서 선종(禪宗)으로 건너와 조동종의 가르침으로 승화되었다. 달마의 깨달음이 시작이었지만 조주선사의 법어는 지금까지도 수행의 중심 화두다. 수처작주 입처개진(隨處作主 立處皆眞), "지금 머무는 곳에서 주인이 되고 지금 서있는 곳에서 진리의 세계를 찾는다". 나는 조주선사의 언어를 늘 가슴에 품고 다닌다. 살아오면서 마음이 흔들릴 때마다 꺼내보는 정신의 부적이다. 해마다 수많은 참배객이 찾는 가마쿠라 대불은 오늘도 최고의 인자한 미소로 과거와 현재를 이어주고 있다.

선종은 인간내면에 존재하는 불성을 일깨우기 위해 참선과 좌선을 최고의 수행방법으로 가르치는 종파다. 가마쿠라 막부의 5대 실력자 호조 도키요리 덕분에 일본 선종의 최고 사찰로 겐조지가 건립되었다. 대불을 몇 바퀴 돌고 산과 하늘을 바라보며 유유자적, 한 나절을 보냈다. 절간 그늘에 앉아 일본 작가 오사라기 지로(大佛次郞)의 단편소설을 뒤적거렸다. 대불(大佛) 옆에서 오사라기(大佛)의 글을 읽다가 졸았다. 현실과 꿈의 반복이다.

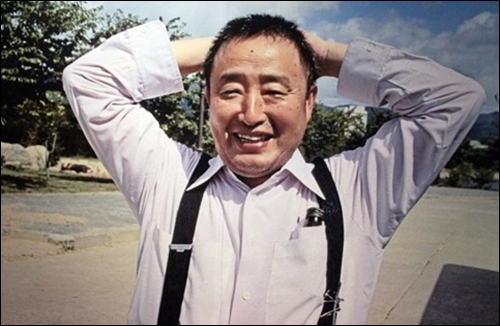

한국전쟁시절 백남준(1932-2006) 은 부산을 통해 고베로 밀항했다. 초기 6개월의 고베 여관생활을 청산하고 가마쿠라로 향했다. 대불이 서있는 이 절에서 멀지 않은 곳에 거처를 정하고 예술가의 꿈을 키웠다. 그가 살았던 양옥집은 신사와 절로 둘러싸인 곳이었다. 가와바다 야스나리와 단편문학의 거장 아쿠다카와 류노스케 등도 이웃으로 거쳐 갔다.

백남준은 가마쿠라에 머물면서 고교를 마치고 도쿄대에 입학해 미학공부를 계속했다. 그 시절 조카와 함께 고토쿠인에 자주 들렀다. 대불의 인자한 미소를 바라보면서 속세의 복잡한 번뇌를 잊고자 했을 것이다. 이곳에서 깊이 있는 사색의 예술적 엑스터시가 만들어졌을 것이다.

가마쿠라에서 도쿄대학까지 기차 통학 길에 만난 시부사와 미치코와의 러브스토리는 애틋하다. 그녀는 나중에 시인이 되었다. 'TV 부처' 와 '백팔번뇌' 같은 작품은 온전히 이 도시에서 받은 영감이 채워준 것이었다. 사후 그의 불교적 세계를 기리기 위해 봉은사에서 추모법회가 열리기도 했다.

백남준 작품가운데 으뜸은 'TV 부처' 다. 물론 가마쿠라 대불이 모티브다. 동양과 서양, 선(禪)과 테크롤노지, 관조와 나르시즘을 대척점에 세웠다. 이질적 요소들이 서로 절묘한 조화로 얽혀져 있다. 철학적이고 관념적인 질문으로 가득 찬 걸작이다. 왜 사는지에 대해, 또는 세상의 조화에 대해 끓임 없이 질문을 던지고 있다. 추상을 구상으로 표현한 대불은 천지인(天地人)의 동양사상을 상징한다.

인간은 누구나 정상을 꿈꾼다. 혹시라도 일어날 수 있는 우연한 사고나 실수는 원하지 않는다. 굴곡과 모순에서 무엇을 찾고자 하지 않는 본능이 있다. 그러나 백남준은 실수나 모순에서 미학을 캐내고자 노력했다. 영상을 통해 다가 올 세상의 소통과 연결을 정확히 내다 봤다.

일제강점기 초등학교를 다녔던 백남준은 집에서 모국어를 쓰고 밖에서는 일본어를 말하며 어린 시절을 보냈다. 이중문화속에 갇혀 자란 시간들이 그의 작품세계 곳곳에 녹아있다. 음악가를 꿈꾸며 유학을 떠난 독일에서 전위작곡가 존 케이지의 영향으로 창작아티스트가 되었다. 영상세계를 예견하고 건너간 미국에서는 늘 고독한 소수였다. 다양한 언어와 수많은 국가를 돌면서 그의 내면에 남아있는 진정한 '내셔널리티' 는 존재하지 않는 것인지도 모른다.

백남준이 서거한 뒤 우리세상은 급변했다. 일방 통행하던 TV가 양방향 소통기구로 전환되었다. 능동적으로 의견을 주고받는 민주주의 형 채널이 된 것이다. 모든 예술과 음악, 세상의 이야기 전부가 유튜브 채널로 중계되는 시대에 진입했다. 그가 주창한 전자고속도로(1974) 개념은 인터넷으로 세계를 연결시킨 지 오래다.

사업가인 아버지와 절연한 뒤 택한 예술은 시대를 넘어 불멸의 존재로 남았다. "내 관심은 예술이 아닌 세상에 있다"는 독백처럼 망가진 TV 수상기로 스토리텔링을 추구했다. 버려진 문명의 쓰레기더미에서 찾아낸 폐품들은 영상과 빛으로 다듬어져 가장 의미 있고 비싼 예술품이 되었다. 21세기 예술의 화두가 만들었다.

아버지 백낙승은 일제 강점기 태창방직을 운영하던 사업가였다. 한반도에 캐딜락 자동차 2대만 있던 시절, 한 대의 주인공이었다. 창신동 집은 3천 평이 넘었고 차 수리공만 10여 명이었다. 일제치하의 친일 사업가였던 부친을 미워한 이유를 알만하다. 가족을 피해 떠난 독일시절부터 그는 가난했다. 자초한 빈곤이었다. 10달러를 후원받아 열흘 치 식량을 사고 물이 새는 아파트에서 두문불출했다.

자발적 가난 속에서 만난 요노 요코와 요섭 보이스 등 당대의 아방가르드(전위) 예술가들과의 실험적 운동이 그의 예술잠재성을 돌출시켰다. 글로벌 구르브(1973) 활동에서 불후의 명작 '굿모닝 미스터 오웰(1984)'이 탄생되었다. 이 프로젝트는 인공위성을 통해 미국, 프랑스, 독일, 한국에 생중계되었다. 당시 근무하던 방송국 보도센터에서 동료들과 함께 시청한 기억이 아직도 생생하다. 그해는 조지 오웰의 소설 '1984' 년이었다. 이 작품으로 백남준은 세계적 아티스트 반열에 올랐다.

동서양을 주유한 예술의 징키스칸 백남준의 인생은 파란만장했다. 부와 빈곤 사이를 유영하며 끝까지 미래지향적 예술세계를 탐구했다. 청년시절 마르크스와 음악가 쉔베르크에 빠져 살던 기억이 미술세계의 바탕이 되었다. 예술사상을 관통하는 주제어 "나의 사상은 거칠 것이 없다"는 내용대로다.

기술이 발달된 세상을 비판하는 도구로 바로 그 기술을 사용하고자 했던 예술정신은 혜안이었다. 미래에는 모두가 자신의 채널 하나씩을 갖게 될 것 이라는 생각은 놀라웠다. 뇌졸중(1996)으로 쓰러진 이후 마지막 10년 동안에도 창작은 멈추지 않았다. 휠체어 예술은 혁신의 세상을 향해 달려 나갔다.

백남준은 종말을 두려워하지 않았다. "진실보다 중요한 것은 새로운 것이며 아름다움보다 소중한 것도 새로운 것이다". 기록영화 '백남준, 달은 가장 오랜 된 TV" 에 담겨있는 메시지다. 생의 끝자락에서 발산한 열정이 가득하다. 살아생전 가까웠던 일본 작곡가 사카모토 류이치의 음악이 인상적이다. 이제 백남준도 사카모토도 이 세상 사람이 아니다.

큰 대문 집으로 유명했던 창신동 집터의 '백남준 기념관' 은 짧은 역사를 마감했다. 서울시가 사들여 리모델링(2017) 했지만 이제는 볼 수 없게 되었다. 그는 늘 창신동을 그리워하며 디아스포라의 고독을 말했다. 광주 비엔날레를 만들고 베니스 비엔날레에 한국관 설치를 도왔다. 글로벌 문화시장에 한국의 위상을 세우려 동분서주했다. '케이(K)컬처' 진정한 선구자였다. 백남준의 많은 것들은 경기문화재단의 '백남준 아트센터(기흥)' 에 담겨 있다.

내가 가장 아끼는 백남준의 작품은 역시 '달에 사는 토끼' 다. 자기 고향 달나라를 응시하는 토끼의 시선은 무겁고 진지하다. 그 시절 산업화로 고향을 등지고 떠난 사람들의 망향가다. 시간을 표현해낸 예술이다. '다다익선' 은 과천 현대미술관을 지키는 수호신이다. 1003개의 TV 수상기를 쌓아 만든 5층탑(높이 18미터) 모양이다.

비디오 아트 창시자, 20세기 대표적 문화 아방가르드, 천재예술가. 백남준은 단순한 장르에 머물지 않았다. 이제 그는 역사가 되었다. 예술과 과학, 미학, 음악의 경계를 유희하는 작가이자 기획자, 흥행사였다. 문화적 과도기 한국의 대표적 글로벌 아티스트였다.

예술이 당대의 정신을 읽지 못하면 그 생명력은 오래 지속되지 못한다. 백남준은 시대의 무늬와 정서를 담아내기 위해 치열한 삶을 살았다. 아무도 보지 못하는 미래를 투시하며 불후의 명작들을 남겼다. 그가 괴짜 예술가 인지, 아니면 천재적 미디어 아트 창시자인지는 아직도 논란중이다.

인간은 누구나 이 파란만장한 세상에서 온전한 상태로 끝까지 생을 잘 마무리하기가 쉽지 않다. 제정신으로 살기 어려워 제정신 아닌 상태로 머물다 죽는 게 인간의 생일지도 모른다. 백남준만 그랬을까. 뛰어난 예술은 비정상적 시각으로 관찰되어진 뒤틀린 정상이다. 일본 메이지시대 소설가 후타바테이 시메이(1864-1909) 의 하이쿠(俳句) 는 언제나 내 가슴을 친다.

"미친 세상에서, 미치지 않으려다가, 미쳐 버렸네".