그곳에는 지나간 시간의 흔적들이 박제되어 있었다. 모르스 부호 같은 겉면의 콘크리트 언어무늬 안으로 숨겨진 공간을 찾아 들어갔다. 근대적 '도살'이 시작된 곳의 기운이 남아있었다. 서양문명의 파도에 밀려 대규모 육류 소비가 현실화 되었을 때 꺼내 든 해결장소였다. 그냥 지나친다면 낡은 창고 같은 평범함으로 위장된 건물이기도 했다.

1930년대 영국인 건축가의 설계로 지어진 라오창팡(老場坊)은 이제 100년 가까운 역사를 안고 있다. 현대화된 상하이의 시가지 푸동(浦東)의 고층빌딩들과 달리 라오 상하이(老上海)의 소중한 유물이다. 말 그대로 옛것이다. 껍질 속 알맹이 같은 내부는 지하부터 지상 5층까지가 한 공간으로 연결된 원통구조물이었다. 외부를 연결하는 26개의 브릿지가 미로처럼 엉켜 있었다. 동물과 인간들이 쉴 새 없이 드나들면서 운명을 뒤바꾼 현장이다.

죽음을 아는 소들은 이곳에 들어올때 눈물을 흘렸다고 한다. 끌려가면서 그들의 마지막을 감지한다는 이야기다. 무수히 흔들렸을 생명들의 통로에 서서 사방을 둘러보았다. 비스듬한 경사로에 들어서면 뒤에서 밀려드는 다른 소들의 압력으로 나아갈 수밖에 없는 구조였다. 혹시 분노한 동물들의 공격이 있을 경우 이를 피하려는 기둥 뒤 대피공간 설치가 특이했다. 효과적 타살을 위한 내부설계다. 이승과 저승이 미로속에 공존하는 다른 세계였다.

숫자는 시대와 사상의 상징이다. 조지오웰의 1984, 한국을 월드무대에 각인시킨 올림픽 88, 게오르규의 시간 25시, 미국독립선언의 해 1776 처럼 '라오창팡 1933' 속에는 의미가 담겨 있다. 당시 이곳은 아시아 최대의 도축장이었다. 한때 상하이 전체 소비량의 70% 물량을 처리했다. 1970년 창청생화학 공장으로 사용하다가 2002년 사용중지 명령으로 4년 공백을 거쳐 2006년 우수 역사건물로 지정되었다.

이제 라오창팡은 도살장의 기억을 덮고 '1933 크리에이티브센터' 로 재탄생했다. 더 이상 음산한 동물의 죽음 같은 기운은 느낄 수 없도록 계속 모습을 바꿔가고 있다. 예술촌을 지향하는 작가들의 디자인 전시장과 카페, 식당이 들어섰고 이벤트홀은 결혼식 명소로 유명해졌다. 죽음의 장소에서 열리는 결혼식은 역설적이다. 경건하고 엄숙한 백색 웨딩의 세리머리가 진혼제이기도 했으리라.

도살장으로 들어가던 소들의 길을 따라가면서 중간에 여러 번 길을 잃었다. 직선과 곡선을 조심스럽게 살펴야 다시 돌아 나오는 통로를 찾을 수 있었다. 동물과 인간의 인연이 엉킨 '만다라' 의 길 같았다. 그 공간에서 무수히 사라진 목숨들의 의미가 가볍지만은 않았다. 라오창팡 윤회의 종말은 소였다. 이 공간에서 내가 죽은 소들의 생명대신 환생해 지나간 시공의 궤적을 더듬고 있는것은 아닐까 하는 생각이 긴 통로처럼 이어졌다.

미로는 소와 사람이 전생과 현생을 관통하며 공존하고 있었다. 죽음의 저쪽세계와 삶의 이쪽세계 사이에 서있는 나를 보았다. 이것을 부수지 않고 보존을 생각한 중국 사람들의 발상에 경의를 표하면서. 이곳을 거쳐 간 수많은 동물들의 영혼이 확장되어 내안으로 들어는 느낌이었다. 돌고 돌아 그 밤이 다시 오고 지나갔던 시간까지 같은 공간으로 모아지듯 삶도 죽음도 그 반복의 고독한 행렬이다.

아직 햇빛이 남아있는 바깥 풍경은 계절의 기운이 완연했다. 면벽한 선사의 고요한 명상 같은 침묵만이 그림자처럼 따라다녔다. 순간순간이 이어져 흘러가는 것이 생명이다.가끔 꿈꾸는 탈출, 이렇게 소리도 없이 절제된 공간에 스스로를 가둬보는 것은 드문 기회다. 나뭇잎이 다시 태어나 계절을 맞아들이는 외부세계처럼 소들의 기억은 지나간 세계의 창고였다. 죽음이 신성한 윤회의 시작인 것을 현생의 덧없음으로 이겨내 보려는 속세의 질문들만 가득한 오후다.

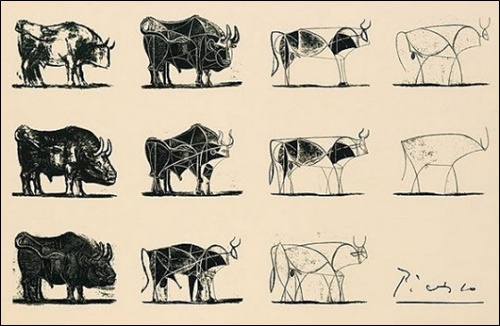

피카소는 생전에 한 마리 소를 그렸다. 그걸 지우고 또 지우고 수없는 반복 끝에 간단한 선으로 마무리 시켰다. 결국 심플하고 간결한 선이 소의 본질이다. 소는 선속으로 숨어버렸다. 몇 가닥 영혼만 남겨 놓았다. 육중한 소 한마리가 11번의 드로잉 과정을 거쳐 마침내는 가느다란 입체선의 결론으로 남았다. 신기한 일이다. 뉴욕 구겐하임의 관람 기억과 라오창팡의 역사가 하나의 프리즘 속으로 모아졌다.

동물은 영혼이 없고 죽은 후에는 땅으로 꺼진다고들 한다. 하지만 도살장 앞에서 굵은 눈물을 흘렸을 소들을 상상해보면 혼란스럽다. 동물과의 교감을 강조하는 전문가들은 에니멀 커뮤니케이션으로 70% 이상 소통이 가능하다고 말하고 있다. '애커'들의 말대로라면 인간은 최소한 동물사냥 때 그 영혼에 감사기도를 올리는 인디언의 정성정도는 필요하지 않을까. (영혼들의 여행. 마일클 뉴턴). 우리가 어떤 선택에 의해 이 세상에서 가장 순수하고 맑은 동물의 영혼을 빌려 태어난 것으로 믿는다면 말이다.

이곳은 확실히 20세기 초 제국들의 강압된 힘이 얼룩진 장소다. 자취는 이제 상처가 아닌 창조공간으로 디자인되어 가고 있었다. 그 시대처럼 예술이 찬란하게 꽃피었던 라오 상하이로의 회귀다. 푸쉬(浦西)의 인민광장이나 황포강변의 서양촌 와이탄(外灘)의 중국적 정신문화 궤적을 닮아가고 있었다. 도살장의 어두운 기억은 예술적 에너지의 기폭제로 점화되고 있었다.

라오창팡은 근대의 역사속으로 들어가 본 즐거운 도피였다. "아무것도 가진 것 없는 나무줄기는 아랑곳하지 않고 그저 묵묵히 쇠처럼 이상하게 높은 하늘을 찌르고 있었다" (들풀. 루쉰) 제국주의에 대한 분노를 가라앉히면서 차분하게 '도살장' 시대를 관찰했던 중국최고 문호의 시선으로 라오창팡을 그려보았다. 1930년대 그의 사색에 접근해 옛 상하이의 골목을 돌았다. 루쉰(魯迅)의 표현처럼 "아침 꽃을 저녁에 줍는 자세" 로 계절을 보내고 다가오는 모든 시간을 담아내야 하리라.

여러분께 보내드리는 인문칼럼은

베스트셀러

'인문여행자, 도시를 걷다'에

모두 담겨 있습니다.