정부가 현행 '유산세'에서 '유산취득세'로 전면적인 상속세 개편 방안을 내놨다.

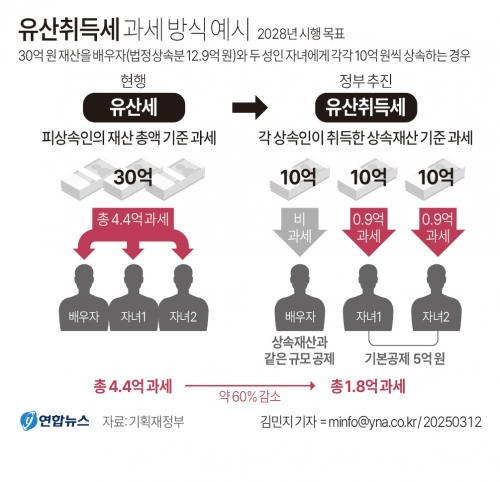

지금처럼 물려주는 총재산을 기준으로 세액을 산출하지 않고, 개별 상속인들이 각각 물려받은 재산에 과세하는 방식이다. 증여세와 동일한 기준을 적용하자는 것이다.

'N분의1'로 과세표준(과표) 구간이 낮아지는 것이어서 누진세율 체계에서 세 부담이 크게 줄어든다.

상속세 법체계를 뒤바꾸는 전면 재정비 작업이다.

1950년 상속세법 도입 이후 75년간 유지한 유산세 시스템을 바꾸는 대격변으로, 상속인별로 서로 다른 세액을 산출해야 하다 보니 과세 행정도 그만큼 복잡해진다.

올해 중으로 국회에서 법 개정이 이뤄진다면, 약 2년간 과세시스템 정비를 거쳐 2028년부터 시행이 가능하다는 게 정부 판단이다.

기획재정부는 12일 '유산취득세 도입 방안'을 공식 발표했다.

지난 2022년 7월 세제개편안을 발표하면서 유산취득세 도입 방침을 공식화한 지 2년8개월만이다.

원칙적으로 상속세 과세체계를 합리화하는 조치라는 게 정부 설명이다.

유산세 체계에서는 실제로 상속받은 재산보다 더 높은 누진세율을 적용받기 때문에 과세의 기본 원칙인 '응능부담'(납세자의 담세 능력에 따른 과세) 원칙에 어긋난다는 지적이 나온다.

이 때문에 유산취득세로 전환해 상속인들이 각각 물려받은 만큼 세율을 적용받게 하겠다는 것이다.

경제협력개발기구(OECD) 회원국에서 상속세를 매기는 24개국 가운데 우리나라처럼 유산세 방식인 나라는 미국, 영국, 덴마크 등 4개국에 불과하다.

정정훈 세제실장은 "그동안 우리나라 세제가 여러 선진화된 제도들을 도입하는 과정에서 남아 있는 몇 개 안 되는 숙제 중 하나였다"며 "글로벌 스탠더드에 가까운 제도 중 하나로서 이쪽으로 전환해야 하는 것 아니냐는 지적과 요구들이 많았다"고 설명했다.

정부는 이달 중으로 관련 법률안을 입법예고하고, 4월 공청회를 거쳐 5월 국회에 법안을 제출한다는 계획이다.

올해 중으로 국회 입법이 이뤄진다면 2026~2027년 과세 집행시스템을 구축하고 2028년부터 시행이 가능할 것으로 보고 있다.

기획재정부 정정훈 세제실장(왼쪽 세 번째)이 지난 11일 정부세종청사 기재부 기자실에서 유산취득세 도입 방안에 관해 설명하고 있다. 왼쪽부터 김완수 상속세개편팀장, 김건영 조세개혁추진단장, 정 실장, 김병철 재산소비세정책관.

<연합뉴스>