[컨슈머타임스 장용준 기자] 정부와 서울시의 재개발‧재건축 활성화 기조에 힘입어 올해 상반기 도시정비 수주 시장은 호황이다. 현대건설이 7조클럽에 가입하면서 독주 채비에 나선 가운데 GS건설과 롯데건설이 2위 경쟁을 벌이고 있다. 뿐만 아니라 대형 건설사 가운데 6곳이 수주 1조를 돌파하고 10대 건설사의 수주총액 20조원대를 넘어섰다. 정부의 '분양가 제도운영 합리화 방안(6·21부동산대책)' 발표에 따라 분양시장도 확대돼 대형 건설사들이 실적 호황기를 맞을 것이라는 전망이 나온다.

시공순위 10위 안에 드는 대형 건설사들은 올해 정비사업에서 6월 현재 총 20조518억원의 수주액을 기록했다. 지난해 같은 기간(9조4628억원)의 두 배를 훌쩍 넘긴 호황이다.

올해 정비사업의 절대강자는 현대건설이다. 앞서 △대구 봉덕1동 우리재개발 △이촌 강촌 리모델링 △대전 장대B구역 재개발 △강동 선사현대 리모델링 △과천 주공8·9단지 재건축 △광주 광천동 재개발 사업 △대전 도마 변동5구역 재개발 △이문4구역 재개발에 이어 지난 27일 무궁화주공1단지 리모델링과 부산 서금사6구역 재개발을 수주하는 등 상반기에만 7조원에 근접한 6조9544억원의 수주 실적을 달성해 창사 이래 최대 실적 신기록을 써 내려가고 있다.

사실상 현대건설의 독주가 이어지는 가운데 대항마로 손꼽히는 GS건설은 최근 부산 금정구 부곡2 재개발 사업 시공사로 선정되면서 총 3조2101억원의 수주액을 기록해 3조클럽에 안착했다. GS건설은 부곡2 재개발을 비롯해 △서울 용산구 이촌한강맨션 재건축사업 △부산 구서5구역 재건축사업 △불광5구역 재개발사업 △광주 산수3구역 재개발사업 △서울 강남 일원개포한신아파트 재건축사업 등을 수주한 바 있다.

이들을 뒤쫓는 롯데건설은 올 들어 지난 1월 성수1구역 재건축 사업 수주를 시작으로 △봉천1-1구역 재건축 사업 △선사 현대 리모델링 사업 △미아3구역 재정비촉진구역 재개발 사업 △돈암6구역 재개발 사업 등을 수주한 데 이어 현대건설과 컨소시엄을 이룬 이문4재정비촉진구역 재개발까지 수주하면서 서울에서만 2조96억원의 수주액을 기록하는 진기록을 달성했다. 서울만 놓고 보면 올해 정비사업 최강자라 할 수 있다.

서울 외 지역에서도 △3월 1783억원 규모의 대구 반고개 재개발 사업 △6월 5527억원 규모의 대전 도마·변동 4구역 재개발 사업을 수주했다. 6월 현재 도시정비사업 누적 수주액 총 2조7406억원으로 이미 지난해 연간 수주액(2조2229억원)을 넘어선 쾌조의 진격을 이어가고 있다.

이밖에 포스코건설(1조5558억원), 대우건설(1조3222억원), DL이앤씨(1조2543억원)도 1조클럽에 들면서 선전 중이다.

친환경기업으로 변신을 시도중인 SK에코플랜트도 8802억원의 수주액을 기록했고, 업계 1위 삼성물산도 8172억원의 수주액으로 1조클럽 가시권에 들었다.

이같이 대형 건설사들의 정비사업 수주 시장이 확대되는 이유로는 최근 부동산 시장이 집값 상승과 더불어 정비사업지들의 사업성이 커지고 정부와 서울시 측에서도 정비사업 활성화 움직임이 있는 것에 대한 기대심리가 커졌다는 분석이 나온다.

아울러 정부가 지난 21일 발표한 6·21부동산대책이 이같은 움직임을 가속화시킬 것이라는 전망도 나온다. 이번 대책의 핵심은 분양가 상한제와 HUG(주택도시보증공사) 고분양가 심사제도 등을 개선한다는 것이다 보니 전국적으로 아파트 분양가 상승이 불가피해졌다는 것이다.

한국부동산원에서 정비사업 3개 단지를 대상으로 분양가 영향에 대한 시뮬레이션을 진행한 결과 1.5~2.3%의 분양가 상승이 이루어질 것이라는 관측이다.

당장 올여름 분양시장부터 대형 건설사의 브랜드 아파트 경쟁도 심화할 것으로 보인다.

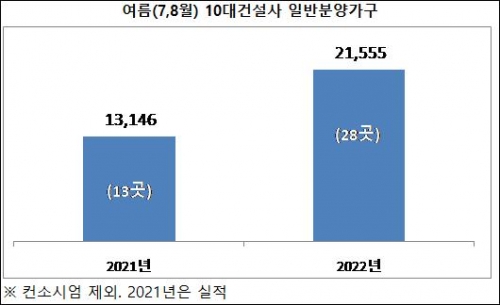

부동산시장 분석업체 부동산인포는 10대 건설사 브랜드 아파트들은 7~8월 중 전국에서 28개 단지, 총 2만1555가구를 일반분양할 계획인 것으로 집계됐다(컨소시엄 제외, 일반분양가구 기준). 이는 지난해 같은 기간 물량(13곳, 1만3146가구)보다 64% 증가한 것이다.

공급 물량은 현대건설이 5624가구로 가장 많다. 이어 GS건설(4265가구), 대우건설(3569가구), DL이앤씨(2819가구), 포스코건설(2306가구), 롯데건설(1996가구), SK에코플랜트(951가구), 현대엔지니어링(25가구) 등의 순이다.

부동산인포 권일 리서치팀장은 "분양가 상한제를 합리화한다는 것은 상승폭의 차이만 있을 뿐 사실상 인상을 확정 지은 것이나 다름없다"고 말했다.